-

Il bivio, la scelta, l’opzione, il dover per forza trovarsi davanti ogni giorno a decisioni che si devono prendere. All’altalena tra il sì e il no non si sfugge. Ben dentro gli ingranaggi di una macchina dell’esistente (e dell’esistenza), ogni essere vivente (e qui allarghiamo un po’ il campo...

-

Può un metodo di conoscenza e, quindi, di acquisizione della stessa da parte di un soggetto esso stesso oggetto della conoscenza medesima, divenire un sistema logico per la comprensione dell’esistente? La risposta a questa domanda ci induce al tema che abbiamo voluto contenere nel quesito e che ora esponiamo:...

-

I danni che possono fare le parole sono tantissimi. Perché le parole sono un mezzo, uno strumento attraverso cui esprimiamo le nostre idee, ciò che pensiamo, che vogliamo, che rifuggiamo. E, siccome sono un mezzo, a seconda dell’utilizzo che se ne fa, possono essere un ottimo veicolo di condivisione...

-

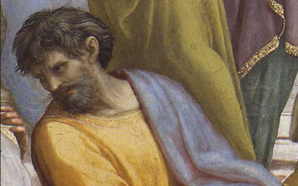

Per discutere di quelli che paiono sovente due opposti, partiamo dalla logica della fede o dalla fede nella logica? Giochetti e calembour a parte, logica e fede sono in un rapporto molto stretto fin dagli albori della filosofia occidentale e dalle esperienze sempre più nuove di mutamento, nel bacino...

-

La religiosità è prima di tutto un atteggiamento individuale nei confronti di un culto oppure è un sentimento, una forma di devozione nei confronti di una divinità? La domanda non è un trabocchetto, un tranello di un agnostico che si diverte a canzonare chi ha una fede e, quindi,...

-

La lettura di molte opere di Marx, naturalmente compreso il caleidoscopio di stili letterari, filosofico-scientifici, analitico-didattici che fanno de “Il Capitale” una opera omnia dell’esercizio di scrittura preso di per sé, come pura passione ed anche come mezzo per la diffusione delle proprie idee, induce a ritenere, vista la...

-

La tangibilità dell’esistente è il limite, il confine fisico in cui andiamo a sbattere ogni volta che proviamo ad indagare materialmente ciò che siamo, ciò che ci circonda, ciò che persino ci appare e che vogliamo verificare con la tattilità. Quando tocchiamo qualcosa e la maneggiamo, facendola girare tra...

-

Wittgenstein pone un interessantissimo dubbio sull’univocità delle parole, sull’universalità del linguaggio. Noi siamo, per così dire, abituati a ritenere che, come sostiene Umberto Eco ne “Il nome della rosa“, alla fine della nostra fiera delle vanità conoscitive, delle cose possediamo solamente il nome (“…nomina nuda tenemus…“). Il concetto è,...

-

Prima e dopo l’innatismo delle idee si situa quella che non è propriamente una parentesi empiristica, semmai una dottrina della conoscenza che ripropone non tanto la modestia di una razionalità che ammette i propri limiti, quanto la consapevolezza di questo semplice, elementare, autoevidente fatto. Ci troviamo nel bel mezzo...

-

Dopo quaranta ore di tortura, gli aguzzini al soldo della Santa Inquisizione calano Tommaso Campanella dall’alto dove l’hanno issato. Legato per i polsi, sospeso sulla “culla di Giuda“, in quella che diventerà famosa come la “tortura della veglia” (“tormentum vigiliae“), il filosofo amico di Telesio, è costretto a fingersi...

-

Senso, sensazione, sensibilità, senso comune, buonsenso, sensazionalità, sensismo. Insomma, la percezione prima di tutto. I cinque sensi come forma di conoscibilità tanto personale, profondamente legata ad una forma di intuizionismo soggettivo, interiore ed esteriore, quanto più genericamente sociale e collettiva. Parte da qui la riflessione su un tema filosofico...

-

Unità ed indivisibilità. Il binomio appare con ricorrenza per la prima volta durante la Rivoluzione francese quando, con la caduta della monarchia, la nuova repubblica si proclama, al posto del re, il soggetto unificante della nazione e, in questa impersonificazione della rappresentanza popolare nella sua completezza, diviene l’indivisibile per...

-

Avere coscienza significa, letteralmente, avere consapevolezza, visto che il termine proviene dal latino, dal verbo “conscire” e, più precisamente dal tema “scire“, da una radice che ci parla espressamente, in prima battuta, del “sapere” in quanto tale. Siamo abituati a locuzioni sullo “scibile” e, quindi, su ciò che si...

-

Se ciò che esiste è fondamentalmente inconoscibile, dovremmo desumerne che qualunque arrovellamento sul significato dell’esistenza, della vita, della presenza della materia e del tutto che ci circonda sia pressoché un esercizio quasi retorico di mera dialettica fine a sé stessa. In realtà o, per meglio dire, utilizzando proprio questa...

-

L’inconoscibilità dell’essere, di ciò che noi affermiamo esista “realmente“, quindi abbia il carattere di una oggettività materiale che arriva ai nostri sensi, si articola nel cammino del pensiero umano, soprattutto di quello occidentale, in declinazioni molto differenti fra loro. Ciò grazie ad interpretazioni che si sono susseguite nel corso...

-

Roosevelt, nel momento più difficile della crisi americana del 1929, pronunciò una frase divenuta famosissima: «L’unica cosa di cui aver paura è la paura stessa». La paura della paura, insomma. Quella che non è strettamente legata a qualcosa di reale, ad una minaccia imminente, ma il timore che si...

-

Vertiginosamente inimmaginabile, accarezzabile solo con una estensione orizzontale di un piano geometrico che si presume non finisca mai. Come qualcosa che è il contrario della forma, del confine, del perimetrato. L’infinito è imprendibile, inarrivabile e, per quanto si pensi ad un numero grande, di galassie, di pianeti, di materia...

-

Parte del tutto o parte nel tutto? La differenza non è così superficiale, apparentemente di lana caprina come potrebbe sembrare. Del resto, tra sembrare ed essere – si sa – ce ne corre, tanto che somiglianza e coincidenza sono state (e sono tutt’ora) categorie che vengono utilizzate per distinguere...

-

Più che mai oggi, in una società atomizzata dall’estremizzazione liberista della competizione del mercato, in cui l’individualismo è la precostituzione di una nuova soggettività indotta da una concorrenzialità antisociale che decostruisce il collettivo e la socialità comunitariamente intesa, vale la pena raffrontare la prima ottocentesca pulsione esistenzialista di Søren...

-

Un po tutta la storia del pensiero occidentale si muove sul crinale ambivalente della constatazione della realtà oggettiva da un lato e dell’osservazione soggettiva, quindi interpretativa, tanto della materialità da cui si trae, spesso e volentieri, una serie di costrutti mentali che, alla fine, danno vita a precisi filoni...

-

A partire dalla seconda metà del ‘700, l’affermazione della impetuosa tempesta romantica sconvolgerà il filone razionalistico della filosofia moderna. Proprio mentre il criticismo kantiano si va formando come modello di nuovo approccio ad una veridicità scientifica di cui, comunque, ci si interroga sul “come” sia possibile (e non se...

-

Per antonomasia il dubbio è anzitutto amletico, ai limiti di una ontologia un po’ di maniera, che inebria le scene dei palchi teatrali, che si fa esso stesso personaggio in cerca di autore e che, in ogni spettatore, trova una preda a cui avvighiarsi e a cui stare per...

-

E’ difficile pensare che, giunta ad un punto di sviluppo così complesso e articolato con l’estrinsecazione dell’autocoscienza umana e della capacità di discernimento dell’esistente, la materia possa, con la morte dell’individuo, ripiombare nell’interte, in uno stato quindi che, sempre secondo i nostri umanissimi canoni, potremmo definire “regressivo“. Siamo –...

-

Vero o falso, giusto o sbagliato, coerente o incoerente, saggio o stolto, e così via… Gli opposti dividono, si scrutano da lontano e si riavvicinano per convergere, sintetizzarsi, confondersi e lasciare perplessi. Soprattutto se la sovrapposizione che a volte li uniforma è ispirata ad un presupposto logico, ad una...

-

Oggi quanto siamo capaci di trascendere la realtà in cui ci troviamo a vivere? Se si trattasse di rispondere esclusivamente in chiave filosofica, quindi su un terreno prettamente elucubrativo, dai contorni speculativi, si arriverebbe alla conclusione che la voglia di elevarsi culturalmente oltre la miseria della quotidianità, fatta di...

-

Si domandava Jean-Jacques Rousseau come mai fosse stato possibile, nei secoli dei secoli, arrivare ad una tale perversione immorale, antisociale, disumana da parte dell’umanità medesima. E’ un domanda che, seppure inevasa, non ha potuto non assumere i caratteri della retoricità, immergendosi in una banalizzazione che, ad essere completamente onesti,...

-

Durante il biennio pandemico, quando la scienza è stata messa in discussione da una rumorosa minoranza di manifestanti che inneggiavano alle fantasie di complotto e ne facevano l’archetipo di una sorta di nuovo manifesto della regressione acritica nei confronti di un empirismo disconosciuto e condannato a priori, per qualche...

-

«A more’, la vita è ‘na lotta…!». Sentenziava così, tra il serio e il faceto, un monsignor Colombo da Priverno in uno degli straordinari capolavori del cinema italiano sull’epopea risorgimentale: “In nome del Papa Re” di Luigi Magni nel 1977. La ragazza segue l’alto prelato che tiene nascosto il...

-

Hegel sostiene che la realtà è “spirito” nella sua espletazione in atto pratico. Siccome stiamo parlando dell'”idealista” per eccellenza nella storia della filosofia moderna, si tratta di una affermazione che mette, ovviamente, l’idea al centro dell’essenza umana, della formazione degli eventi, di una progressiva e continua razionalità della Storia,...

-

L’inconoscibilità può determinare quella spinta oltre il dubbio che, in un certo qual modo, garantisca un progresso sempre più determinato della conoscenza stessa attraverso la formulazione di nuove ipotesi, teorie e anche mediante la sperimentazione scientifica? In pratica, la domanda è: ciò che non conosciamo può essere soltanto un...