Nel piccolo Delaware, lo Stato che l’ha eletto sette volte senatore, la prima volta trentenne nel 1972, e dove nelle presidenziali 2020 vinse con margine di venti punti su Trump, oggi gli elettori sono divisi a metà nella valutazione del suo operato alla Casa bianca.

Da tempo i sondaggi non vanno per niente bene per Joe Biden, se mai sono andati davvero bene da quando è presidente. Ma ultimamente sono bassi in modo preoccupante.

Preoccupa non solo il persistere di un giudizio negativo ma anche, forse, soprattutto la geografia del disappunto degli elettori.

La performance del presidente democratico è bocciata dalla maggioranza degli intervistati in quaranta Stati e, quel che più conta, in molti Stati chiave della prossima battaglia che vedrà impegnato il suo partito, le elezioni di medio termine di novembre per il rinnovo del Congresso. Stati in bilico, dove può essere decisivo il voto dell’elettorato indipendente e di quello indeciso.

Il declino della sua popolarità in questi segmenti umorali dell’elettorato è vistoso. In Michigan, dove Biden vinse nel 2020 con un esiguo vantaggio di tre punti nel 2020, l’approvazione del suo operato tra gli elettori indipendenti è sceso di 38 punti, in Georgia e in Minnesota di 33 punti.

Più precisamente: Biden scende di 20 punti in un anno proprio negli Stati dove si terranno a novembre elezioni molto combattute al senato e alla camera. Le ragioni di una perdurante impopolarità, difficile individuarle in un ambito particolare della sua azione di governo di questi mesi iniziali di presidenza.

Il pacchetto di riforme economiche, grandioso all’inizio, è stato ridimensionato, ma resta un intervento importante, così come l’efficace contrasto della pandemia dopo la gestione criminale del suo predecessore.

Ma queste svolte rispetto all’era Trump non sembrano contare. C’è crescita economica, c’è un mercato del lavoro più forte, ma siccome i prezzi al consumo sono molto saliti in un anno – 9,8 per cento, molto più che in Europa – e si sente l’inflazione, c’è diffuso malumore.

E la guerra? In altre epoche, avrebbe creato e alimentato un clima di sostegno trasversale al commander-in-chief, che l’avrebbe fatto andar su nel gradimento.

Non nell’America di questi tempi, dove solo due giorni fa, in commissione esteri del senato, il repubblicano Rand Paul, ha chiesto senza giri di parole al segretario di stato Tony Blinken di rispondere delle responsabilità di Biden. Il presidente, ha detto, ha «agitato» Putin con il suo sostegno all’allargamento della Nato, con l’inclusione dell’Ucraina, «facendosi così avvocato di qualcosa che il nostro avversario assolutamente odiava e considerava una linea rossa» e dando al leader russo «ragioni» per invadere l’Ucraina che, aggiunge, come la Georgia, anch’essa invasa nel 2008, era parte dell’Urss.

Rand Paul è un politico sui generis. Ma non è l’unico a esporsi in modo critico nel mondo repubblicano tuttora egemonizzato da Trump e dalla sua visione America First.

Certo, non ci sono segni di contestazione nel Congresso allo stanziamento di 3,7 miliardi di dollari per la fornitura di armi a Kiev. Ma questo ha a che vedere col sostegno indiscutibile al complesso militare industriale più che con una condivisione di responsabilità politica con il presidente nell’intervento al fianco degli ucraini e contro i russi.

Nel Partito democratico questo sostegno c’è, anche nelle correnti di sinistra, a parte il dissenso del piccolo ma combattivo gruppo dei Democratic Socialists of America. Mentre nel Partito repubblicano solo una parte è esplicitamente interventista. Resta forte la corrente dei cosiddetti natcon, i “national conservatives” legati a Trump e al suo «pensatore» ancora in servizio attivo Steve Bannon, sostenitore di una diplomazia scevra da valori da esportare e unicamente concentrata su tangibili interessi nazionali. «Non abbiamo alcun interesse, nessuno nel movement di Trump ha alcun interesse nelle province russofone dell’Ucraina orientale. Zero».

Carta bianca a Putin, dunque, che del resto opera nel quadro di «legittimi interessi di sicurezza» che la Nato non può mettere in discussione o a rischio, comprese tutte le aree dell’ex Urss.

Non sono posizioni solo ideologiche ma riflettono umori diffusi nell’elettorato di destra se è vero – secondo un sondaggio di febbraio – che la maggioranza dei repubblicani ha più fiducia in Putin che in Biden. Decisamente in minoranza, anche per via dei disastri in Afghanistan e in Iraq, la corrente dei “neocon” che fornirono la base ideologica alle follie bellicistiche dei Bush, resta il Partito democratico a sostenere una politica interventista, anche militare.

Ma la logica, la dinamica del conflitto ucraino, con il suo intensificarsi, anche con l’incremento degli aiuti americani, rendono intanto la guerra in corso una proxy war in cui è sempre più evidente il coinvolgimento americano.

La scommessa di Biden è enorme, di fronte a un paese, il suo, che non gli riconosce la statura del commander-in-chief.

Si basa sull’assunto di una prossima caduta di Putin. Che, dopo e insieme alla sconfitta di Trump, sarebbe per Biden un risultato di portata storica. Diversamente, una guerra che si prolunghi e trascini sempre più nel suo gorgo l’America porterebbe prima alla sconfitta sicura dei democratici a novembre e poi a una lunga paralisi politica dell’amministrazione di Joe Biden in attesa della sua certa defenestrazione.

GUIDO MOLTEDO

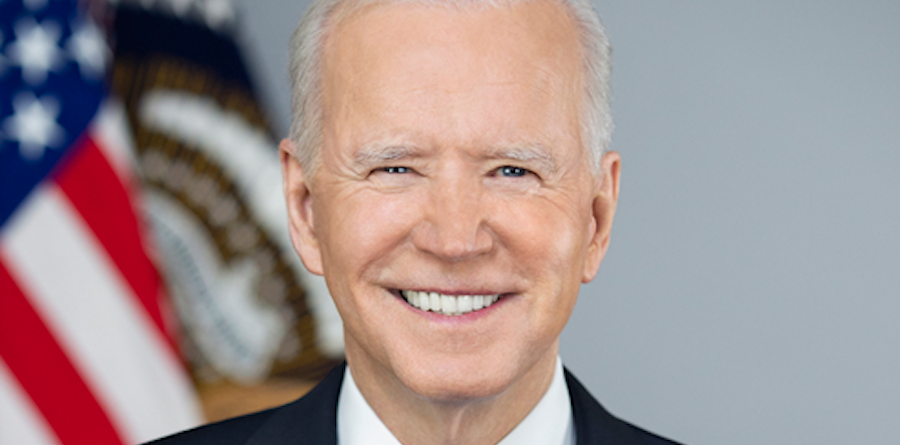

foto: screenshot da Wikipedia